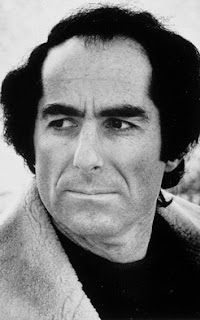

(동명의 영화 주인공인 Anthony Hopkins 보다 저자 자신이 Coleman Silk와 더 닮아 보이는 건 나만 그런가?)

1. 농담

소설의 시작부터 Spook라는 단어의 등장과 함께 괜찮았던 주인공의 인생이 쇠락하는 모습이 밀란 쿤데라의 "농담"에서 주인공 루드빅이 메모지에 남긴 농담으로 인해 나락으로 가던 것과 많이 닮았다고 생각했고, 후반부에 실제 밀란 쿤데라의 이름이 소설 내에서 여러 번 언급되다 보니, 이거 뭔가 있겠구나 싶었다.

소설을 모두 읽은 후 두 작가의 이름을 붙여서 검색을 해 보니 첫번째로 검색된 것이 바로,

http://www.kundera.de/english/Info-Point/Interview_Roth/interview_roth.html

필립 로스가 밀란 쿤데라를 인터뷰한 내용이었다. 인터뷰도 전체적으로 아주 쌈박한데, 그 첫 대화만 인용하면,

PR: Do you think the destruction of the world is coming soon?

MK: That depends on what you mean by the word "soon."

PR: Tomorrow or the day after.

MK: The feeling that the world is rushing to ruin is an ancient one.

PR: So then we have nothing to worry about.

만나자 마자 물어본 첫 질문이 "세상이 곧 망할 것으로 생각하세요?".

거 참 재밌는 양반들이 아닐 수 없다.

2. 안쏘니 홉킨스

소설의 화자 (보통은 작가 자신으로 해석되는) 네이썬이 묘사한 주인공 콜먼 실크의 모습은 이렇다.

-- 유태인치고는 코가 작은 편이라 턱 쪽에 무게감이 실리는 얼굴이었고, 사람들이 백인으로 착각하는 피부색이 옅은 흑인에게서 느낄 수 있는 살짝 모호한 분위기의 누르스름한 피부에 머리가 곱슬인 유태인이었다 --

아래는 같은 제목의 영화 중 한 장면인데, 고개가 갸웃해진다.

(일단 곱슬머리는 간단히 포기했군.)

보는 사람에 따라 느낌이 다르겠지만, 그리고 소설을 읽지 않은 사람이라면 설득력있는 캐스팅이 될 지 모르겠지만, 나에겐 안쏘니 홉킨스 자체가 왠지 영화에 몰입이 방해하는 느낌이다. 백인으로 착각되는 흑인과는 거리가 멀어 보이는 외양은 뭐 크게 '그렇다 치고', "양들의 침묵" 의 한니발 렉터는 누군갈 죽이고 도망갈 것 같지, 누군가에게 죽어서 시체로 방치될 느낌은 아니지 않은가? 만약 시체로 보인다고 해도 살아날 느낌이고. 실제로는 드라마인 소설을 대배우의 아우라 하나로 스릴러로 포장하고 싶었던 것인가?

프리즌 브레이크의 석호필형이 콜먼 실크의 젊은 시절로 나오는 순간, 아까는 그렇다 치고 넘어간 외모로 인한 괴리감은 더 커져서, 관객으로 하여금 잘 생긴 석호필이 늙어서 못생긴 안소니 홉킨스가 된다는 것까지도 받아 들어야 하는 과한 "영화적 상상력"을 억지로 발휘하게 끔 만들어 버린다; (물론 어렸을 때는 귀엽고 예뻤으나, 지금은 당신 모습인 것과 크게 다르지 않다고 할 수 있겠으나, 이 정도의 차이는 아니라고 말하고... 싶.)

의붓 아버지에게 몹쓸 짓을 당하고 집을 떠나게 되어 글도 못 읽는 잡역부로 나오는 포니아 역에 니콜 키드먼을 배치한 건 또 어떤가. 니콜 키드먼 입으로 "나는 글을 읽지 못해"라고 얘기하면 그걸 머리로는 그렇다쳐도, 쉽게 극에 녹아들어가며 받아들이기가 쉽지 않은 건 어쩔 수 없다.

이 소설처럼 탄탄한 스토리와 반전, 재미진 구석이 많은 원작을 영화화한 작품이 크게 흥행하지 못한 건 아마 캐스팅이 큰 역할을 하지 않았을까 싶다.

3. 모니카 르윈스키

소설의 전반부에서 밝히는 시대적인 배경은 모니카 르윈스키와 빌 클린터의 스캔들이 터진 1990년대 초반이다. 그 전까지 큰 흠결없이 집권하고 있던 빌 클린턴을 한 방에 나락으로 보내버린 대형 스캔들인데, 소설에서는 사건이 일어난 시대적인 배경을 제공하는 사건으로 또, 대학교 학장과 잡역부와의 스캔들이 대통령과 비서관의 은밀한 어쩌구 저쩌구가 연상되는 떡밥으로 활용하고 있다. 그리고 잡역부와의 스캔들을 확대/생산/배포하는 인물로 콜먼 실크의 후임인 젊은 여성 학장을 내세워서, 뒤에선 욕하고 앞에선 근엄한 척하나, 실제로는 외로움을 견디지 못해 그런 부적절한 관계마저 부러워하는 근대인들을 비꼬고 있다.

조금 더 얘기해 보자면, 프랑스 명문가의 자재로 파리에서 대학을 졸업하고 미국의 변방의 학교에서 콜먼 실크의 후임으로 대학교 학장을 역임하고 있는 젊고 아름다운 교수가 지역 일간지에 익명으로 "남자 구함" 광고를 보낸다는 걸, 대학교 직원 및 교수들에게 단체 메일로 쏘는 순간은 마치 내가 비슷한 실수를 한 것처럼 낯 뜨거웠고, 이어지는 이를 수습하는 모습으로 흔히 접하는 음모론을 생성하는 과정처럼 쭉 풀어주는데 소설 내 몇 안되는 책장이 훅훅 지나가는 명장면이다.

4. Lily-white

여담같지만, 필립 로스의 소설들은 화면을 머리에 영사기로 쏴 주듯 묘사하는 글쓰기가 많아서 읽어 나가는 속도를 빼기에는 쉽지 않는 경우가 많다. 그래서 별로 두껍지 않은 책인데도 장면에 집중해서 읽다 보면 1달이 넘게 걸린 적도 있다. 대신 대화가 이어지는 부분에서는 속도감이 확 바뀌는 때가 있는데, 이 소설에서는 실크 콜먼이 자신의 변호사인 넬슨과 이야기를 나누는 부분이 대표적이다.

지금까지 성공 외에는 맛본 적 없는 30대 후반의 젊은 변호사 넬슨이 70이 넘어 은퇴한 교수가 30대의 잡역부와 사귄다는 얘기를 듣고는 콜먼에게 제발 좀 제대로 살라며 타이르듯 충고하는데, 이 건방짐을 참지 못한 콜먼이 "다시는 자네의 자화자찬하는 소리를 듣거나, 거드름을 피우는 백합처럼 새하얀 낯바닥을 보는 일이 없었으면 싶네."라고 되돌려 준다. 넬슨은 이 '백합처럼 새하얗다'는 표현이 어떤 의미 인지 몰라 자신이 한 말을 되짚어 보며 자신이 심한 말을 하지 않았나 후회하고, 그와 동시에 글을 읽는 독자들도 같은 궁금증을 갖게 되는데, 작가는 콜먼의 어린 시절로 돌아가는 단락을 보여주면서 큰 반전을 준비한다 .

사전적인 의미로만 한다면 딱히 모욕적이지 않은 단어 사용을 복선으로 이 후의 소설 전체의 반전을 이끌어내는 장면을 연결해내는 필립 모스의 글쓰기는 정말 독자로 하여금 감탄을 자아내게 힌다.

필립 로스의 소설 중 가장 먼저 읽은 책은 <네메시스>로 1900년대 중반, 미국에서 벌어진 소아마비 팬데믹에 대한 소설이었는데, 거 참 공교롭게도 소설을 접한 시기가 나와 가족이 코로나로 고통 받던 작년 말이었다. 문장이 영상으로 뇌리에 찍히는 듯한 충격을 받고 아무 생각 없이 작가의 다음 소설을 주문했고, 이런 저런 이유로 미루다 정작 읽기 시작한 것은 내가 일을 그만 두게 된 후인데, 소설의 주인공이 갑작스러운 은퇴 이후에 벌어지는 일들이 주된 내용인 것과 묘하게 겹쳐서 참 기이한 우연이지 않을까 싶다.

작가가 2000년에 세상에 내 보냈고, 한국에서는 2009년에 출판된 이 소설을 십 년이 지난 이제야 읽고 가슴 벅차하는 것도 우습긴 하지만, 뭐 이제라도 이렇게 재밌는 책을 읽을 수 있었다는 것은 큰 행운이지 싶다. 다만 최근 나에게 벌어진 또는 벌어지고 있는 일련의 불운들이 가져다 준, 주체할 수 없도록 남는 시간으로 인해 얻을 수 있었던 기쁨이라는 점은 이 책에서 보여주는 반전 만큼이나 아이러니한 일이다.

이 글을 읽으시는 모든 분들에게는 행운만이 함께하길.

댓글

댓글 쓰기